Facebookの着物グループはいくつかありますね。とっても有益な着物情報をポストしてくれる方がたくさんおいでですが、外国でDJをされている日本の素敵な着物女性が、色んな着物の発信をしてくれます。見識の深さと、日常的に着物を着ていることの機動性と、何よりも素敵なお姿で、その方の発信を心待ちにしておいでの方も多いかと存じますが、ひょんな事からお知恵授かりまして、今日のブログです。

こちらはあなたの素敵なきもの記念日をお手伝いする

布施弥七京染店の専務 布施 将英(@meibutsu_senmu)のブログです。

プロユース!?意外に知られていない!?袋帯のお太鼓部分にシワが出ないたたみ方

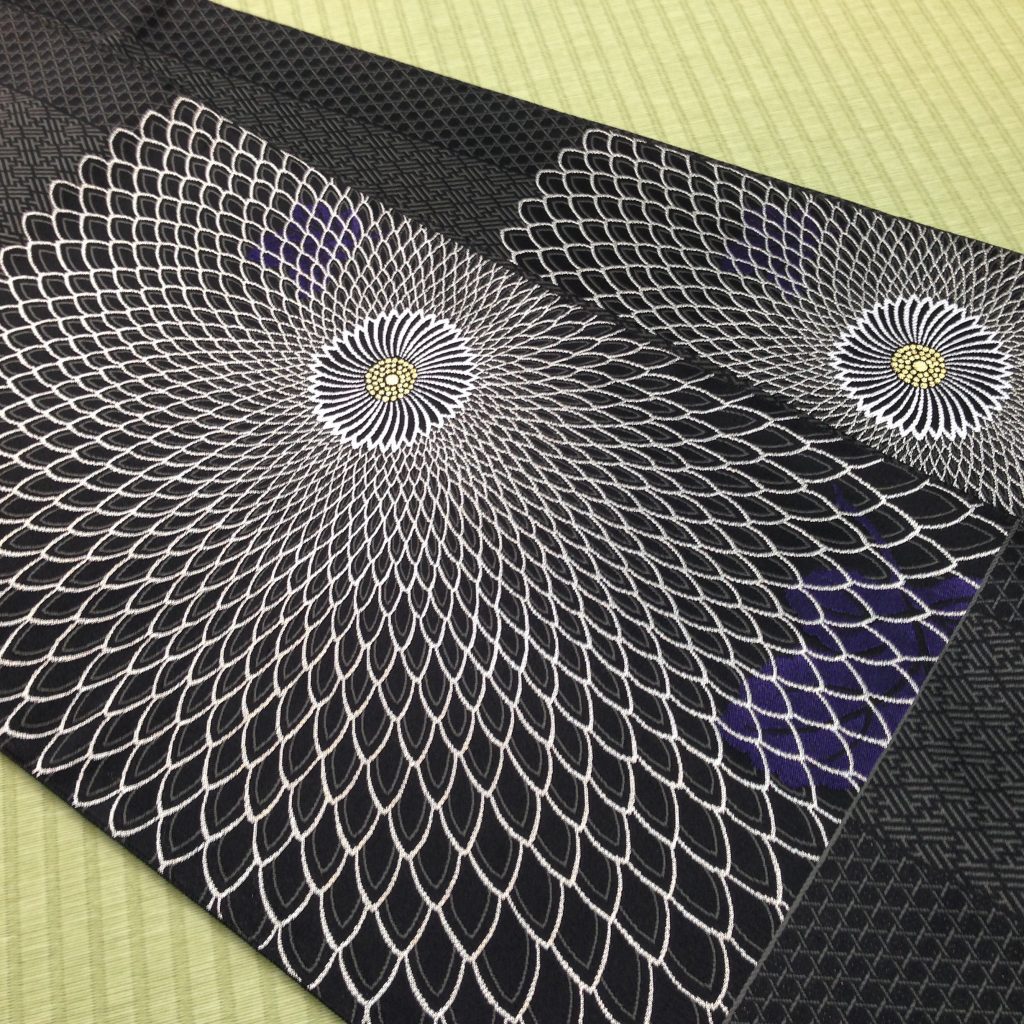

袋帯のたたみ方って、人によってだいぶ違いますね。一般的には1/8にたたむむのが袋帯のたたみ方です。帯のたとう紙がこの帯を1/8に折ったサイズということもあり、通常の売り場にある帯も同じようにたたんであるため、納品の際にはこの1/8でお納めすることがほとんどなんですが、いざ着物を着て帯を結んでみると、帯のたたみジワが、上記の写真のように出てきちゃうんですよね〜。これは困ったwだって、全部そうなってるもん(笑・汗)という事で、こういうしわにならない、帯のたたみ方ってどんなの!?って話です。

こうやって帯をたたむと、シワがお太鼓に入らないですよ

袋帯のたたみ方って、人によってだいぶ違いますね。一般的には1/8にたたむむのが袋帯のたたみ方ですが、上記の写真で紹介している通りどうしてもお太鼓の部分に線が入ってしまいます。ですので下記の動画にある1/6たたみだと、お太鼓の部分に線が入りませんのでとても喜ばれると思います。

帯を1/8にしておく理由としては、一般的に帯を収納する場合、販売の時点から1/8にたたまれていること、帯用のたとうしも1/8サイズであることから、通常は1/8にたたむことが非常に多いです。

1/6にたためば、お太鼓に線が入ってこないのでとてもいいんですが、そのぶん畳んだ長さが着物ぐらいの長さになってしまうので、どうしてもおさまりりとして長くなってしまいます。どちらにしろ一長一短ありますが、フォーマルの上等な帯であれば、是非1/6にしておくことをお勧めします。

なぜ、最初から帯を1/6に折っておかないの?

じゃあもう、最初から業界標準で、帯を1/8に折らないで、お太鼓にシワが入らないような1/6たたみにしておけばいいじゃんか?って話ですよね。でも、こうすると、結構スペース取るんですよ。きもののたとう紙と同じくらいのスペースになります。ですので、業界では未だに帯は、1/8。帯の入れ物である箱も、ビニールも、たとう紙も、1/8サイズ。なので、自身が購入された後に、1/6たたみに変えてあげて下さいね。

他にもなにか気になる点や、素朴な疑問があれば、ぜひ下記のきものクリニックページから、お気軽にお問い合わせくださいね(^^)

====================

こちらは 山形で一番思い出に残る

きもの記念日をお届けするきもの専門店の

名物専務がお送りする、きものあれこれブログです

====================

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ホームページはコチラから

ホームページはこちらから

投稿者について

-

山形で江戸時代から続く着物専門店の名物専務こと布施 将英。

着物初心者や、着物を着てみたいけど一歩踏みでない方を後押しできるようなブログを書いています。

趣味である音楽やDJは、1stアルバム好みの音故知新スタイル。また得意な筆ペンで書く「らくがきハガキ」は2011年より毎日投函継続中で、手書きチラシも仕事として制作を請け負っています。

着物の動画も多数放出中で、山形の着物屋さんで最も有名なyoutuber着物屋さん。着物初心者に向け他ものや、着物のお手入れについて、着物の HOW TO動画を多数あげていますので、「布施弥七京染店 動画」で検索してみてください。

読書は、ビジネス書や偉人伝の他、司馬遼太郎先生フリーク。音楽同様に温故知新の1st好き。一番好きな司馬遼太郎先生の作品は「梟の城」。全般的に「心へ静かに日を灯す」司馬遼太郎先生の文章が好きです。

他にも温泉・スポーツ観戦・ゴルフ・お笑い・山形のラーメン・ハイキューに造詣が深い昭和47年生れで、布施弥七京染店のスポークスマンとして県内外にて活躍。Facebook・Instagram・Twitterも随時発信中で、お客様の美姿と健康と思い出作りをお手伝いします。

最終投稿

- 2023年1月14日未分類賛否両論動画紹介

- 2022年5月29日youtube意外と簡単に出来ちゃう☆着物の染替えについて

- 2022年5月27日SNS活用方法「腕によりをかける」

- 2022年5月25日SNS活用方法人様の着物の着崩れ、直してあげるって○か?❎か?