着物レンジャー vs 着物警察

いつも布施弥七京染店のブログをご覧頂きありがとうございます。こちらはあなたの素敵なきもの記念日をお手伝いする布施弥七京染店 専務 布施 将英(@meibutsu_senmu)のブログです。普段は、布施弥七京染店で働いていますが実は世を忍ぶ仮の姿!実は、着物レンジャーという姿で、日本のきもの人を魔の手から救う活動をしています。今日は着物警察との戦いの中で、もっとも多い「TPO」について、かるーーく説明するぞ!

着物のTPOは、まずフォーマルシーンがポイントだぞ☆

そもそも着物を着る時ってどんな時と考えると、世間一般的には「フォーマルシーンで着用です」という方が9割型なんじゃないでしょうか?そもそもTPOという単語自体が、フォーマルシーンを連想させる単語(笑)カジュアルに、もしくは日常的に着物を着る人の方が、圧倒的に少ない。だからこそ、TPOがわかりずらいわけです。

カジュアルシーンで着物を着る場合は、ドレスコードという難しい LINE はない。けどフォーマルシーンで着物を着る場合は、場にふさわしいTPOが存在します。だから面倒くさく感じてしまうという傾向にあるのかもしれません。

茶道の世界や華道の世界でも頻繁に着物を着用しますが、かつては非常に厳格な着物の TPO と夏物単衣物冬物の種類がありました。しかし時代は21世紀に入る、元号も平成から新しく変わろうとしている昨今、今までの基準に比べるとだいぶゆるくなってきた気がします。

特にお稽古事などをはじめとして、相変わらず厳格なルールの場所もありますが、所属する先の厳格なルールを尊重してもらって結構です。むしろ、尊重するべき場所なんだとも思います。しかし私が今から書くものについては、私自身が感じている2018年現時点の業界標準 TPO という感じです。

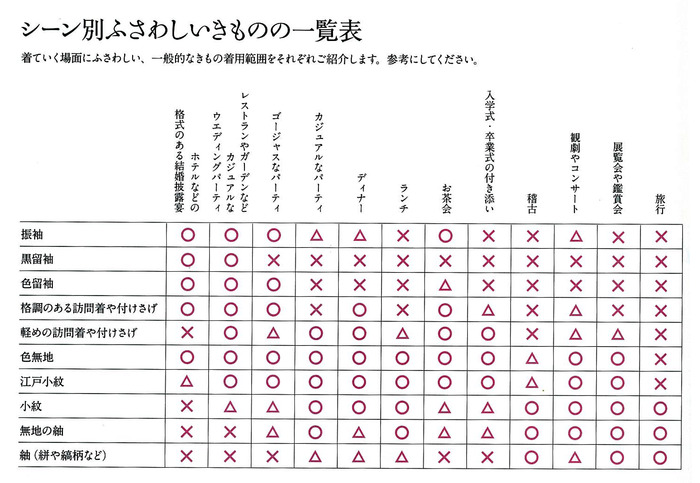

シーン別のTPOをマトリクスにしてみたぞ!

着物レンジャー・名物専務オレンジがお届けするぞ!

まずは上記の表。おそらくここにほぼ集約されるぞ。結婚式に着る着物は何か?お呼ばれに着る着物は何か?入学式や卒業式に着る着物は何か?お宮参りは何か?そんなことをこの一枚の表にまとめてみた(細かい所のツッコミどころは有るとして、まぁ大まかにはこんな感じかと)。

こういう事を書くと、「そもそもでこういう表を作る事自体間違ってる!」みたいに、わざわざ噛み付いてくるハレノヒールもいるんだ。僕は着物レンジャー、そういう敵の扱いは慣れているから気にしないのだ。

とある Facebook グループでは、私が「卒業式で、マストで色無地を着なくてもいいですよ、だっても、無地をお持ちでなければ付け下げでも訪問着でも構いません」とアドバイスしたのがよろしくないと、それはそれはひどい吊るし上げ。まるで着物警察の集団のようなものでね。実際に卒業式に行ってみると、無地の人は1/3ぐらい、他は皆さん柄ものでした。

そして何と言っても、着物着用率は10%未満位が多数。とても悲しいくらいの着用率ですよね。そんな中で、洋服のドレスコードは何も言われないのに、着物の人ばっかりあーだこうだ言われてたら、分が悪いのなんのってありゃしないってwまじで勘弁してって感じですわww

大きく分けてフォーマルシーンで着物を着用する場合には

フォーマルモードで着物を着用する際には、以下の4カテゴリが代表的になってくるぞ。格の重さ順に書いてみているから、参考にしてみてね。

1 留袖

2 色無地

3 訪問着

4 付下

という様な序列でしょうか。

合わせる帯はいずれも

「フォーマル用の袋帯」

が適当とされます。

何れがフォーマル用の柄なんだとか

訪問着でもどんな柄がいいのだとかは

出席される季節や席の傾向によって変わると思いますが、一般的なTPOとしては、上記の順序で考えてもらって問題ないと思います。

着物警察には、こうやって対処しよう!

ハレノヒールと共に活動する着物警察は、特にフォーマルシーンのTPOや着こなしについて攻撃してくる場合があり、攻撃の種類としては「口撃」「着付け具合への指摘」「着付けの直し」等がある。

今までの着物警察とのやり取りを見てみると、大抵の場合着物警察は、洋服姿でやってくることが多い。着物姿の着物警察は、お茶会などのお稽古ごとや、結婚式会場にて遭遇するらしい。

主に着物警察が攻撃してくるポイントとしては

☆ 着ている着物が、その日のTPOにふさわしいかどうか

☆ 着ている着物が、季節感として問題ない着物かどうか

☆ 着用している着姿についての指摘

大きくは、上記三点に依る部分が多い。

そんな着物警察の口撃には、おすすめの対処法が有るので、こうやって応戦しよう。

着物警察さんの根っこは、前にもブログで書いたとおりではありますが

きっと、根っこには承認欲求と、「着物とはこうなんです」という、警察自身の考察があるんだと思います。色んな着物警察のタイプが有るとは思いますが、やはり根っこは承認欲求なんだよなぁと思うのです。そういう意味では、着物警察さんもね、あんまり無碍に扱うのも可愛そうな気もしますが、傍若無人に手当たり次第にご意見かましてくるような方には、上記の単語を申し上げるのが、得策でしょう。

着物レンジャーが戦う相手はたくさんいるぞ!

ハレノヒール軍(ボスキャラは「トンヅラー」)

着物警察(軍に癒着する見張り役)

ヨーソー(江戸時代にペリー提督が連れてきた悪の温床)

パニック法案(成人18歳法案)

そしてヨーソーの友達

「キナイーノ」

「メンドー」

「着付デキナイ」

「シマイッパー」

「タンスの中カビール」

我々着物レンジャーは、全力で皆さんをお助けするぞ!

皆さんの思い出つくりを阻む「ハレノヒール・着物警察・ヨーソー」から皆さんを全力で守るぞ。

我ら「弥七繊隊・着物レンジャー」は、成人式の当日に、お客様のお支度をとんずらしてお嬢様やご家族様を困らせるというハレノヒール軍と着物警察などの敵たちを、徹底的にやっつける和装教育世界推進会議という国際的平和組織の秘密防衛機構である。

着物レンジャーに助けを呼びたい時は、ぜひコチラから応答すべし!

もしあなたが「ハレノヒール軍」や「着物警察」の攻撃を受けた時は、上記のリンク先から、着物レンジャーに通報して下さい。私達はあなたの素敵なきもの記念日を全力で応援するために、この和装教育世界推進会議という国際的平和組織の秘密防衛機構を作りました。一日も早く、素敵な記念日や平穏なきものライフが皆さんに届くことを、心より願っている。

====================

こちらは 山形で一番思い出に残る

きもの記念日をお届けするきもの専門店の

名物専務がお送りする、きものあれこれブログです

====================

布施弥七京染店

〒990-2495 山形市若葉町4-6 023-622-6317

布施弥七京染店フェイスブックページはコチラ

布施弥七京染店ツイッターはコチラから

布施弥七京染店インスタグラムはコチラ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山形きもの記念日

ホームページはコチラから

着ものがたり

ホームページはこちらから

きものクリニック

ホームページはコチラから

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

専務 布施 将英の

個人のフェイスブックページはコチラ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

投稿者について

-

山形で江戸時代から続く着物専門店の名物専務こと布施 将英。

着物初心者や、着物を着てみたいけど一歩踏みでない方を後押しできるようなブログを書いています。

趣味である音楽やDJは、1stアルバム好みの音故知新スタイル。また得意な筆ペンで書く「らくがきハガキ」は2011年より毎日投函継続中で、手書きチラシも仕事として制作を請け負っています。

着物の動画も多数放出中で、山形の着物屋さんで最も有名なyoutuber着物屋さん。着物初心者に向け他ものや、着物のお手入れについて、着物の HOW TO動画を多数あげていますので、「布施弥七京染店 動画」で検索してみてください。

読書は、ビジネス書や偉人伝の他、司馬遼太郎先生フリーク。音楽同様に温故知新の1st好き。一番好きな司馬遼太郎先生の作品は「梟の城」。全般的に「心へ静かに日を灯す」司馬遼太郎先生の文章が好きです。

他にも温泉・スポーツ観戦・ゴルフ・お笑い・山形のラーメン・ハイキューに造詣が深い昭和47年生れで、布施弥七京染店のスポークスマンとして県内外にて活躍。Facebook・Instagram・Twitterも随時発信中で、お客様の美姿と健康と思い出作りをお手伝いします。

最終投稿

- 2023年1月14日未分類賛否両論動画紹介

- 2022年5月29日youtube意外と簡単に出来ちゃう☆着物の染替えについて

- 2022年5月27日SNS活用方法「腕によりをかける」

- 2022年5月25日SNS活用方法人様の着物の着崩れ、直してあげるって○か?❎か?

こんな表を作って、あたかもこれでなければならない式の律法主義を刷り込む事自体が「着物警察」化していませんか?

「紬は高価だけど、着る場面が限られるのよ」なんて行っている間に、産地は疲弊し、職人の後継者は途絶え、○○紬は今や幻となりました的な伝言ゲーム…。

私見です。

まず、着物業界と「…道」が付く業界(茶道、花道、香道、仕舞等々)が協力して、伝統工芸品はあらゆる場面で着ていただけます!という流れを作ってください。

次に、今や意味をなさない衣替えのルールを刷新してください。「あなたの(←ここが最重要です)体感温度で、好きな着物を自由に着てください!」というように業界で誘導して、着物警察を抹殺してください。

私は、普段着物で暮らしています。もっぱら木綿を中心に、年中、麻襦袢。

あと、履物もカレンブロッソなどで何処へでも履いていけますよ的な文化を育てましょう。現代に生きる着物文化を育てることが、着物文化を守り継承することに繋がると確信しています。

そしてこれが核心。

皇室典範の見直しというか、皇室の服装を「和装第一」に改めてもらいましょう。体型や文化をかなぐり捨てて、明治期の文明開化と開放政策上の西洋ドレスコードに無理矢理合わせた大礼服やロープデコルテに決別しましょう。

本心から、着物文化の川上からの枯渇を憂いています。

コメント頂きまして、お返事させて頂きます。

「こんな表」という、ご意見頂きました。

そもそもですが、カジュアルシーンについてのお召し物については、一向に自由になさって結構。冬場に浴衣を着てようが、長襦袢を着ないでワイシャツ着ようが、タートルネック着ようがどうでもお好きにどうぞ。でも、フォーマルシーンにおいては、一定の基準があります。その基準について、着物初心者が見てわかるように、一定基準は必要だと感じます。

>こんな表を作って、あたかもこれでなければならない式の律法主義を刷り込む事自体が「着物警察」化していませんか?

着物のTPOがわからない初心者には、こういうガイドラインがあった方が親切であると存じます。

>今や意味をなさない衣替えのルールを刷新してください。「あなたの(←ここが最重要です)体感温度で、好きな着物を自由に着てください!」というように業界で誘導して、着物警察を抹殺してください。

よほど厳しい席でない限り、暑い寒いは自身で対応されていると思いますが。真夏に袷の振袖を着るわけですし。

>皇室典範の見直しというか、皇室の服装を「和装第一」に改めてもらいましょう。体型や文化をかなぐり捨てて、明治期の文明開化と開放政策上の西洋ドレスコードに無理矢理合わせた大礼服やロープデコルテに決別しましょう。

それは、政の世界でどうこうするべきであって、私に申し上げていただくべき話ではないかと存じます。